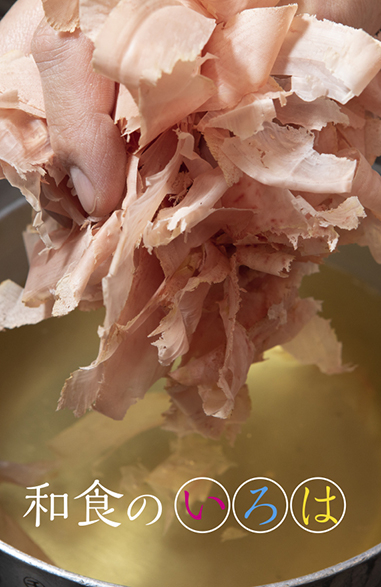

【レシピ付き】鱧の煮こごり

「辻󠄀調理師専門学校」大引伸昭先生に教えていただいたのは、小さな「牡丹鱧」が入った煮こごりです。ゼリーと具材の一体感が大切な煮こごりにおいて、鱧皮を軟らかくするための工夫、また、淡泊な味わいを補うアイデアとは。透明感のある、涼しげな見た目が夏にぴったりな一品です。

撮影:東谷幸一 / 協力:辻󠄀調理師専門学校

“鱧椀”と“鱧の造り”に見立てた料理

煮こごりは、フグや穴子、白身ならカレイやヒラメ、スッポンなどゼラチン質が豊富な食材で作ることが多いです。夏なら鱧で、ゼリーとの一体感が出る卵がよく使われますね。

しかし「鱧の煮こごり」を謳うなら、身を使って“鱧感”が出るように仕立てたい。そこでネックになるのが冷めると硬くなる皮と、淡泊な味わいです。韓国産なら皮が軟らかくてこの料理に向きますが、今や高級食材。国産鱧を使いつつ、皮を軟らかくする処理と、うま味を添えるにはどうしたらいいかを考えました。

まずは鱧の黒皮を庖丁で丁寧にこそげ落とし、身を開きます。頭側と尾側に切り分けたら頭側の皮に切り目を入れ、骨切りし、昆布湯に落として「牡丹鱧」に。この黒皮の処理、さらに皮に入れる細かい庖丁で鱧は見違えるほど軟らかくなります。 ユズ皮を混ぜたカツオ昆布だしにゼラチンを加え、牡丹鱧を冷やし固めたら煮こごりは完成です。

尾側は皮を引いて当たり鉢ですり混ぜ、鱧のアラだしでのばしてとろみをつけます。これは鱧のすすり鱠といって、大阪の浪速割烹『㐂川(きがわ)』を創業した上野修三さんが40年以上も前から提供されていた、鱧のすり流しのようなもの。上野さんは山芋とろろと昆布だしを合わせていましたが、今回は煮こごりの“ソース”としてうま味を添えるため、鱧のアラだしを使い、とろみ調整剤でとろみを付けました。

実は、この料理の裏テーマは「“鱧椀”と“鱧の造り”」。牡丹鱧にカツオ昆布だしをはり、ユズ皮を添えた鱧椀と、生の鱧を楽しむ造りに見立て、一品に仕立てました。 皮の処理がキチンとできていたら匙(さじ)が入り、両者を合わせながら召し上がっていただけます。

▼「煮こごり」の言葉のはなしはコチラ

続きを読むには

無料で30日間お試し※

- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題

- ブックマーク・コメント機能が使える

- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役

- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー

決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。

フォローして最新情報をチェック!