【大阪・関西万博】「大阪ヘルスケアパビリオン」の「美味しさのその先へ」に学ぶこと

25年後の自分(アバター)と出会える「リボーン体験」や「ミライ人間洗濯機」といった、ユニークなコンテンツで話題を呼んだ大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」。その一角に設けられた「デモキッチン」では、実演調理や試食を通じて、バラエティ豊かな食文化が発信されました。中でも注目を集めたのが「美味しさのその先へ」という企画。「日本、そして大阪の食が美味しいのは当たり前。その先に何ができるのか?」という問いを軸に、アフター万博を見据えた新たな食の可能性が追求されました。プロジェクトには、大阪でミシュランの星を獲得する店などの料理人やバーテンダーが参加。その創造力溢れる提案と真摯なアプローチは多くの来場者の心をつかみ、強い関心を集めていました。

「美味しい」は大前提、その先に何ができるのか?

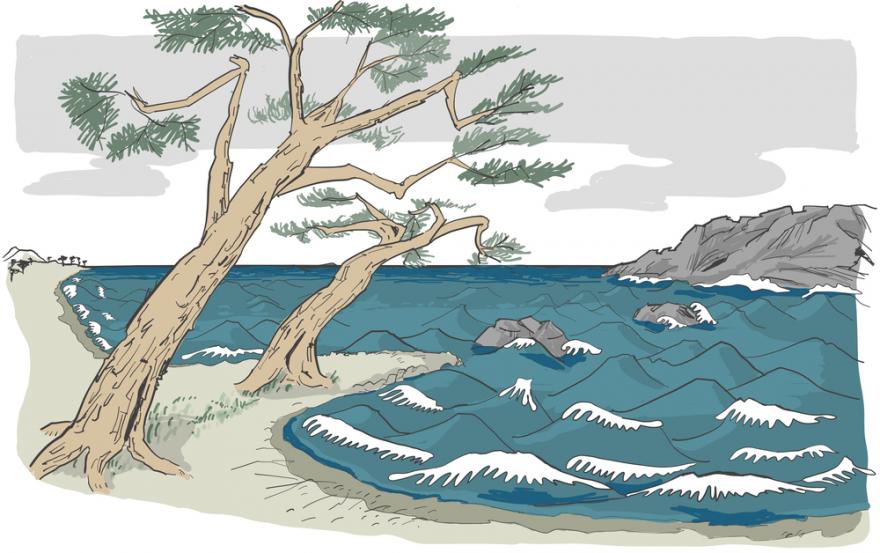

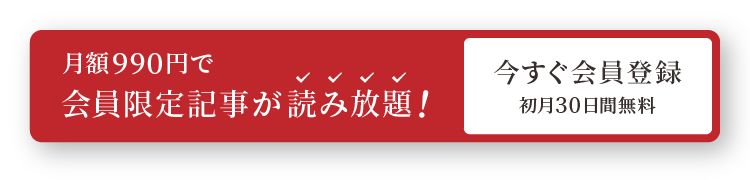

万博会場の東ゲートを入ってすぐ、不思議な球体を目にした人も多いのではないだろうか。下段では幾種もの魚が悠々と泳ぎ、上段の球体部分では植物が太陽を浴びている……このアイコニックな地球儀型装置を有するのが「大阪ヘルスケアパビリオン」。その中の「デモキッチン」では、実演調理や試食を通じて“食と文化”が発信された。

今回取材したのは、10/5~11に開催された「美味しさのその先へ」(同企画は7月にも開催)。「Office musubi」の鈴木裕子さん(パビリオンの推進委員会アドバイザー)がコーディネーターを務め、「2050年・未来の食」をテーマに、大阪の人気料理人やバーテンダーと共に企画したイベントだ。「常々、料理人たちの力をレストランという枠を超えて社会に生かせないかと考えています。コロナ禍や震災を経て、その想いは料理人の間にも確実に広がっており、新たな活躍の場を求める声も届くようになりました。日本、そして大阪の食が美味しいのは今や“当たり前”。その先に、私たちは何ができるのか。そんな問いをもとに意見を交わし、議論を重ねてきました。そして万博での取り組みを一過性のイベントで終わらせるのではなく“アフター万博”へとつなげていくことが、何より重要だと考えています」と話す。

集まったのは料理人13名とバーテンダー4名。さまざまな意見やアイデアの中からコンテンツを3つに絞り、準備を進めてきた。

左/「Office musubi」の鈴木裕子さん。右/「大阪ヘルスケアパビリオン」内の「デモキッチン」。

左/「Office musubi」の鈴木裕子さん。右/「大阪ヘルスケアパビリオン」内の「デモキッチン」。

宇宙での食料生産を目指す「アクアポニックス」の可能性

10月5日と6日には「アクアポニックス」で育てた食材を使った料理が披露された。

「アクアポニックス」とは、先に触れた魚と植物が育つシステムのこと(下写真)。魚の排泄物や食べ残しを微生物が分解し、それが植物の養分となる仕組みに着目。「水槽の水を野菜に与える→野菜が水の汚れを吸収し生長する→水が浄化されて魚にとって快適な環境が保たれる」という循環を生み出し、限られた水での育成を可能にしている。将来的に宇宙で使うことを見越して実験が続けられているという。

料理を手がけたのは、大阪で活躍する5名の料理人。『靭本町 がく』の今川 岳さんは、今回の趣旨について次のように語った。

「食料自給率が低下する中で、将来的にたんぱく源が不足する可能性があります。そんな時、アクアポニックスで育った食材を美味しく食べることができれば、新たな選択肢になるのではと考えました。今日はチョウザメとティラピア(イズミダイ)、そして今朝収穫したばかりの野菜を使って料理を作りました」。

左/左から、『靱本町がく』今川 岳さん、「Office musubi」の鈴木裕子さん、『Difference』藤本義章さん、『agnel d'or』藤田晃成さん、『昇六』下田正人さん、『RiVi』山田直良さん。右/料理は長皿左より、今川さん作のチョウザメの煮つけ。水にアラと昆布・酒・みりんを加えて炊き、醤油やみりんで味を付けた。煮汁をジュレに。/藤田晃成さん作のチョウザメのテリーヌ。身にサッと火を入れ、アラからとっただし、アクアポニックスで育ったラディッシュなどと共にテリーヌに。/下田さん作のティラピアの鍬焼き(照り焼き)。/『RiVi』山田直良さん作のチョウザメのラザニア。素揚げしたチョウザメをホワイトソースではさんだもの。パクチー、イタリアンパセリ、バジルを添えた。/右上は藤本さん作の野菜のフリカッセ。

左/左から、『靱本町がく』今川 岳さん、「Office musubi」の鈴木裕子さん、『Difference』藤本義章さん、『agnel d'or』藤田晃成さん、『昇六』下田正人さん、『RiVi』山田直良さん。右/料理は長皿左より、今川さん作のチョウザメの煮つけ。水にアラと昆布・酒・みりんを加えて炊き、醤油やみりんで味を付けた。煮汁をジュレに。/藤田晃成さん作のチョウザメのテリーヌ。身にサッと火を入れ、アラからとっただし、アクアポニックスで育ったラディッシュなどと共にテリーヌに。/下田さん作のティラピアの鍬焼き(照り焼き)。/『RiVi』山田直良さん作のチョウザメのラザニア。素揚げしたチョウザメをホワイトソースではさんだもの。パクチー、イタリアンパセリ、バジルを添えた。/右上は藤本さん作の野菜のフリカッセ。

世界三大珍味のキャビアを育てる魚として知られるチョウザメは、実はサメの仲間ではなく、ジュラ紀から生息する古代魚。特徴は、料理人たち曰く「クセはないが、旨みが少ない。皮にぬめりがあるので捌きにくい」。

このチョウザメの身を煮付けとテリーヌ、ラザニアに仕立てた。クセがないだけあり、調理法や調味に自由度がある。お客たちからも「美味しい!」という声が上がった。ティラピアは、鍬焼き(照り焼き)に。シンプルで家庭でも作れる仕立てに好評を得た。

野菜は生クリームを使ったドレッシングをかけたサラダに。水耕栽培のため香りや味わいが優しいものの、採れたての葉はパリパリで、新鮮な風味がした。

現在、アクアポニックスで育てた食材を使うレストランもあるという。いろいろな場所での利用が考えられるが、鈴木さんは「日本は災害が多いので、被災地にも持っていけたらいいなとも思っています。採れたての野菜や魚で美味しい料理を食べていただき、体も心も健康状態を保っていただけたら」と締めくくった。

左/「アクアポニックス」で育つチョウザメ。チョウザメは外見からはオスかメスかが分からない。「お腹を開き、子(キャビアになる卵)があるかどうかを見て、オスなら廃棄、メスなら縫合して卵を育てる。そんな現状があることを知ってほしいという想いもあります」と今川さん。右/植物は、ケースごと自動で移動し、日光の当たり具合を調整できる。

左/「アクアポニックス」で育つチョウザメ。チョウザメは外見からはオスかメスかが分からない。「お腹を開き、子(キャビアになる卵)があるかどうかを見て、オスなら廃棄、メスなら縫合して卵を育てる。そんな現状があることを知ってほしいという想いもあります」と今川さん。右/植物は、ケースごと自動で移動し、日光の当たり具合を調整できる。

災害時こそ、美味しいものを食べたい! 技ありポリ袋調理

10月7日と8日に行われたのは、「日本初、災害時に向けた寄付&食提供システムの構築」。料理人たちは、災害時の環境でもなるべく栄養価が高く、美味しい食事がとれるようにと知恵を出してレシピを考案した。

8日に登壇したのは上本町『幽玄』の三船桂佑さん。自身が令和6年能登半島地震の炊き出しを行った経験を活かし、ガスコンロ、鍋1つ、水、調味料、缶詰や乾物などの保存食を使った料理を3つ紹介した。

嬉しいのは、3品を同時調理できるということ。しかも、それぞれの材料をポリ袋に入れ、湯煎にかけるだけという手軽さだ。三船さんは「これから関西でも南海トラフ巨大地震が起きるかもしれません。備蓄品を用意されている方もいらっしゃると思いますが、やはり飽きがきたり、栄養が偏ることもあります。“その時”のために、普段の食事にも取り入れてみて欲しいです。洗い物が少なくなりますし、時短にもなります」と話し、鈴木さんも「自分も助かるし、誰かを助けることができる調理です」と言い添えた。

注意点は、100℃に耐えられるポリ袋を使うこと(当日は「アイラップ」を使用)と、袋が鍋底に当たると溶けるので耐熱皿などを敷いてから袋を入れること。また、材料をしっかり馴染ませて味わいに偏りが出ないようにすること、鍋の中で浮かないよう、しっかり真空状態にすることだという。「鍋の中で浮いてしまうと火の入りが均一にならないので気をつけてください。また、中に入れた水分が揮発しないので、お酒は使わないようにしてください」と三船さん。

茹で時間は、普段の調理と同じくらいで大丈夫とのこと。今回はいずれも25~30分くらいで出来上がった。材料は以下の通り。

栗と小豆の炊き込みご飯の材料

米(水洗いしておく)…200g

栗(缶詰)※…80g

小豆…50g

水…300g

昆布…適量

塩…適量

※クセがあるので、さっと霜降り(湯通し)しておく。

鯖味噌煮の材料

塩鯖…5枚

白味噌…60g

みりん…大さじ2

砂糖…大さじ1

濃口醤油…大さじ1

おろしショウガ…少々

切り干し大根(水で戻しておく)…適量

茶碗蒸しの材料

カニカマ(割いておく)…3本

梅干し(種を除いておく)…3つ

卵…2個

塩※…ひとつまみ

ネギ…適量

※梅干しの塩分が高い場合は、塩を入れなくても良い。

白米ではなく小豆と栗の色ご飯にしたり、鯖の味噌煮には切り干し大根を加えて食べ応えを増したり。茶碗蒸しはだしを使わない代わりにカニカマで旨みを、梅干しで味のアクセントを加えるなど、料理人ならではの発想が光った。

調理中、三船さんから能登での炊き出しや、大阪で開催した復興支援イベントの話も。「1回目の炊き出しでは食材は切ったものを持ちこみ、庖丁やまな板を使わなくていいようにしました。災害時はカレーや牛丼など栄養が偏りがち。野菜をしっかり取れるよう、和風のポトフやだし巻き、煮物など、バランスのいい食事を心がけました」と語った。また「2回目に行ったのは6月で、暑くなるタイミング。送られた食材をきちんと使えきれていない状況を目にしました」と、被災地の問題についても触れた。

調理中、三船さんから能登での炊き出しや、大阪で開催した復興支援イベントの話も。「1回目の炊き出しでは食材は切ったものを持ちこみ、庖丁やまな板を使わなくていいようにしました。災害時はカレーや牛丼など栄養が偏りがち。野菜をしっかり取れるよう、和風のポトフやだし巻き、煮物など、バランスのいい食事を心がけました」と語った。また「2回目に行ったのは6月で、暑くなるタイミング。送られた食材をきちんと使えきれていない状況を目にしました」と、被災地の問題についても触れた。

鈴木さんからは「DAO(分散型自立組織)」を活用した新たなプロジェクトが紹介された。これは、災害時の情報を一カ所に集約し、誰もがアクセスできるスキームを構築しようという試み。この仕組みが実現すれば、被災地の状況をリアルタイムで把握できるだけでなく、「物資を届けたい」「寄付をしたい」と考える人が、どこに、何を、どのように届ければよいかが明確になる。また、災害食のレシピを蓄積することで、送られた食材を正しく調理・活用し、腐敗による廃棄や食中毒・感染症といった二次災害のリスクも減らすことができると期待されている。

現在は、各分野の専門家と共にディスカッションを重ねている段階。今後の展開と運用に注目したい。

あらゆる「Mottainai」を料理人の知恵で解決!

大阪人が昔から大切にしてきた言葉に「始末」がある。字のごとく物事の始まりから終わりのことで、帳尻が合うという意味だ。例えば高価で新鮮な魚でも、骨や内臓、頭まで使い切れば、結果的にお得になる。逆に安く手に入れたものでも、食べられない部分が多くて残してしまうようではもったいない。無駄なく使い切る工夫こそが始末の心であり、そこには料理人たちの知恵や工夫が凝らされてきたのだ。

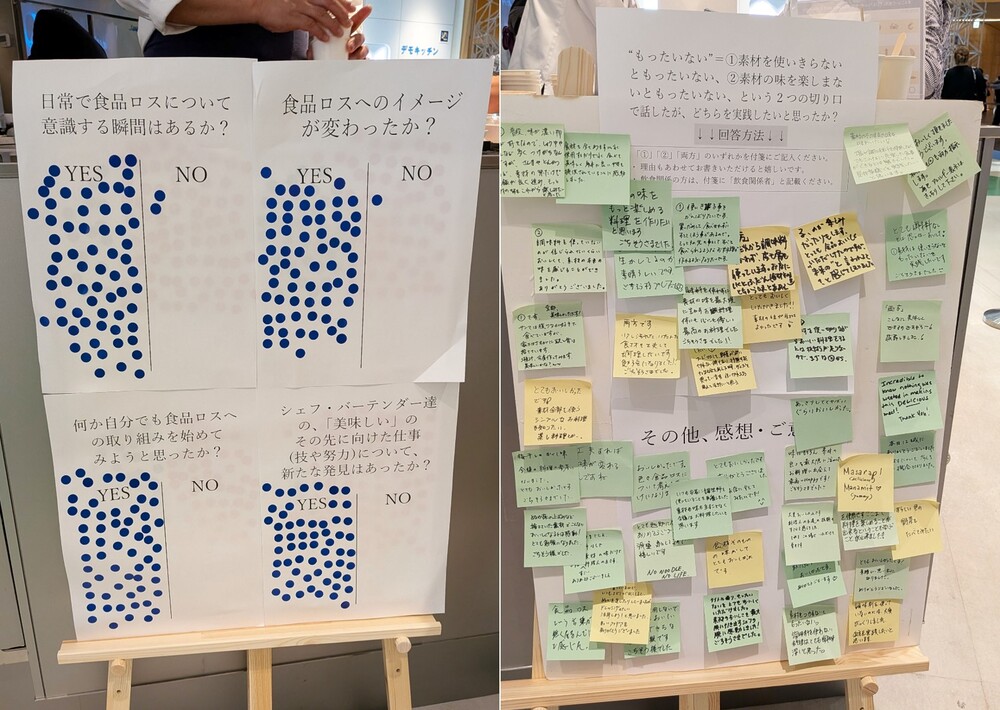

10月9~11日はそんな「食材を使い切らないともったいない」に加え、「素材を楽しまないともったいない」というテーマに料理人たちが挑んだ。「美味しさは変化する『Mottainai Kitchen』」と題されたこのイベントは、料理人それぞれの創意工夫が随所に光り、食材と真摯に向き合う姿勢が印象的だった。

例えば、『お料理 山田』の山田晃弘さんは秋刀魚を使った料理を3品提供。頭、骨も美味しく食べてもらうため、頭は焼いて潮汁に仕立て、骨は骨煎餅にして自家製のふりかけと和えた。身には野菜や薄揚げ、卵白を合わせて詰め、ワタ入りタレでかけ焼きに。捨てられがちな卵白を使っているのもポイントだ。

『とんかつ 康四郎』の川端友二さんは、あえて単一種の豚を使ったトンカツを提供した。

一般的に流通しているのは「三元豚」と呼ばれる交配種で、繁殖力が高く、肉質のバランスもよく、安定供給に優れている豚。一方、単一種はそうした利点は少ないが、肉の味が濃く、素材そのものの個性が際立つ。「塩もタレも付けず、豚そのものの味を楽しんでいただければ」と川端さん。素材の持ち味を最大限に引き出す一皿となった。

その他、『ぶいはち中尾』の中尾素弘さんは野菜の端材を使いつつ、ぬか漬けの上澄みなども利用し、乳酸発酵ならではの柔らかな酸味を効かせた漬物を提供。『Zentis Osaka UPSTAIRZ』古瀬則彦さんは、「秋刀魚とトンカツにスダチを搾るような感覚で合わせて欲しい」と、廃棄物を一切出さないスダチカクテルを作った。

実は、これらの料理に一貫して施した工夫がある。それは、調味料を一切使っていないということだ。山田さんが「砂糖、塩、酢、醤油、味噌、何も使ってません。素材から塩分や旨みを引き出し、召し上がっていただきました」と伝えると、驚きの声が。食後のアンケートにも、「家で試してみたい」という意見が多く書かれていた。

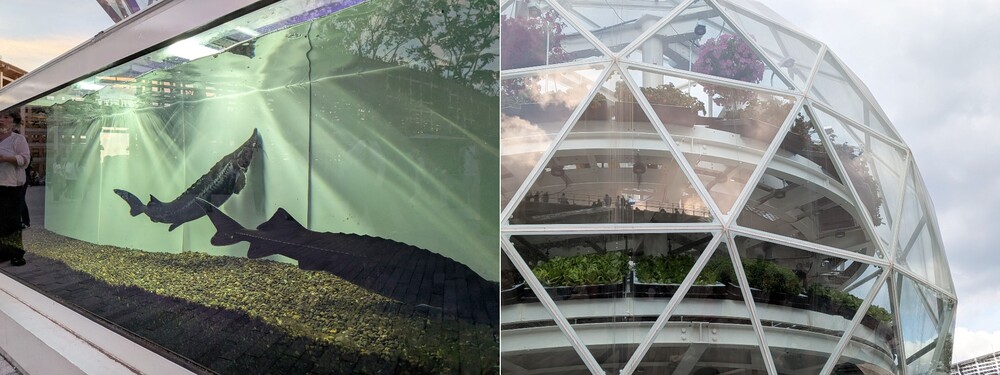

左/「シェフ・バーテンダーたちの『美味しい』のその先に向けた仕事(技や努力)について、新たな発見はあったか?」といった質問に対し、多くの来場者が「YES」と答えていた。右/イベントの感想を伺ったアンケートには「秋刀魚の頭を使って潮汁作ってみます」や「調味料を使わず、素材の味が引き出されていて感動した!」など、多くの意見が寄せられた。

左/「シェフ・バーテンダーたちの『美味しい』のその先に向けた仕事(技や努力)について、新たな発見はあったか?」といった質問に対し、多くの来場者が「YES」と答えていた。右/イベントの感想を伺ったアンケートには「秋刀魚の頭を使って潮汁作ってみます」や「調味料を使わず、素材の味が引き出されていて感動した!」など、多くの意見が寄せられた。

今回のイベントを経て山田さんは、「食材を使い切る、ということは修業時代から当たり前にやってたことで、手間と時間をかけるのが美徳だと思っていました。けど、これからの時代、若い人にはそれがどう映るのか。伝え方も含め、考えないといけないなと気づかされました」と語った。

美味しさも価値観も、時代と共に変わっていく。それは「Mottainai」のかたちも同じだ。今回、「素材の味を生かさないともったいない」という視点が生まれたように、発想の出発点として捉えること。これからの料理人に求められるのは、そんな前向きな姿勢なのかもしれない。未来の食卓がもっと自由で、もっと豊かになるために。

「美味しさのその先へ」に参加した料理人たちは、万博会場の工事期間中、現場で働く人々の食事環境の改善にも取り組んだ。会場の夢洲にはコンビニが1軒しかなく、昼食を確保するのも不便な状況。そこで料理人たちは週に一度、2ヵ月間にわたってキッチンカーで調理し、料理を提供。限られた設備や環境の中で知恵と工夫を凝らした経験は、今回のプレゼンテーションに大いに活かされた。

「美味しさのその先へ」に参加した料理人たちは、万博会場の工事期間中、現場で働く人々の食事環境の改善にも取り組んだ。会場の夢洲にはコンビニが1軒しかなく、昼食を確保するのも不便な状況。そこで料理人たちは週に一度、2ヵ月間にわたってキッチンカーで調理し、料理を提供。限られた設備や環境の中で知恵と工夫を凝らした経験は、今回のプレゼンテーションに大いに活かされた。

この取り組みの背景には、「特殊環境でも美味しい食を届けたい」という鈴木さんの強い想いが。「活動を始めたのはコロナ禍から。その後、震災などの災害が起こり、万博での取り組みを通じて今後の災害時に備えたいという気持ちが一層強くなりました。そして、最終的には宇宙での食の提供へとつなげていきたい。工事現場で働くみなさまには大変喜んでいただいて、改めて食の大切さを実感する体験となりました」と語った。

フォローして最新情報をチェック!