料理うつわも多彩な「樂」激動の時代

京都で生まれ、茶の湯と共に育まれた「樂」。3回に渡って、初代から八代・長入までの作風などをお届けしてきました。第4回目は、中興の祖とも、三代のんかうの再来とも呼ばれた九代・了入から、歴代の中で最も多彩な作域であったとされる十一代・慶入までをご紹介。京都では天明の大火が起こり、幕末、そして明治維新へと移り変わる激動の時代。料理屋が発達し、樂家は抹茶碗だけでなく、懐石うつわなども多彩に手掛けるようになります。『菊乃井』の村田知晴さんが尋ね、『梶古美術』の当代・梶 高明さんと、その息子の燦太さんが答える十問十答、今回は向付の興味深い話題も飛び出しました。

-

-

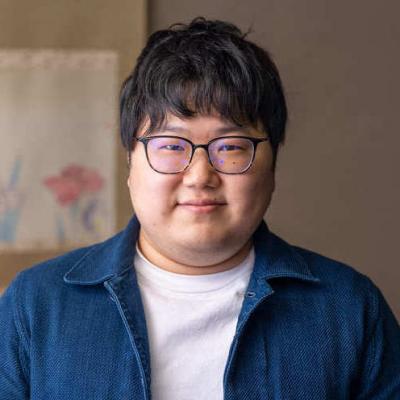

答える人:梶 高明さん

『梶 古美術』七代目当主。その見識と目利きを頼りに、京都をはじめ全国の料理人が訪ねてくるという。朝日カルチャーセンターでは骨董講座の講師も担当。現在、「社団法人茶道裏千家淡交会」講師、「NPO法人 日本料理アカデミー」正会員,「京都料理芽生会」賛助会員。

-

-

質問する人:村田知晴さん

1981年、群馬県生まれ。『株式会社 菊の井』専務取締役を務めながら、京都の名料亭『菊乃井』四代目として料理修業中。35歳で厨房に入り、現在5年目。「京都料理芽生会」「NPO法人 日本料理アカデミー」所属。龍谷大学大学院農学研究科博士後期課程に在籍し、食農科学を専攻している。

-

-

共に学ぶ人:梶 燦太さん

1993年、梶さんの次男として京都に生まれる。立命館アジア太平洋大学国際経営学部を卒業後、『梶 古美術』に入り、現在2年目。八代目となるべく勉強中。

(第1問)

九代・了入の3つの時代とは?

- 村田知晴(以下:村田)

- 九代・了入のうつわは私も見たことがあります。作品は多いのでしょうか?

- 梶 高明(以下:梶)

- そうですね。作品数も多いし、バリエーションも豊かです。

了入(1756~1834)は、活動期間が長かったんですよ。先代の八代・得入が短命(29歳で他界)だったでしょう。ですから、早くに代を継いでいるのです。

- 梶 燦太(以下:燦太)

- 了入は七代・長入の次男で、お兄さんが得入です。得入は身体が弱かったので25歳で隠居し、了入は14歳で吉左衛門を襲名しています。78歳で逝去されているので、活動期間は65年。歴代の方々に比べてもかなり長いですよね!

- 梶:

- ただ、了入の時代は浅間山の大噴火(1783年)、噴火によって被害が拡大した大飢饉の発生などもありました(1782~1788)。また、京都では天明の大火(1788年)で町の大半が消失するなどの困難な出来事が続きました。そのことが了入の活動時期を大きく3つの時代に分ける要因にもなっています。

一つ目は、天明の大火で焼け出される以前の時代(~1788、33歳以前)。そして、二つ目は天明の大火以降の時代(1789~1810、34~55歳)。最後は、代を譲り、隠居して了入と名乗って活動し、亡くなるまでの時代(1811~1844、56~78歳)。

了入は、それぞれの時代によって使用する陶印を使い分けるので、各印を「火前(ひまえ)印」「中(ちゅう)印」、「隠居印」または「草楽(そうらく)印」と呼んで区別されています。この結果、了入以降は複数の陶印を、年齢や仕事の依頼主などによって使い分けることが一般的になっていきます。

了入が用いていた印。上から火前印、中印、そして隠居印(草楽印)。

了入中期の黒樂。箱蓋表と茶碗の見込みに陶印が押されている。陶印は「中印」。

- 村田:

- それぞれの時代で作風は違うのでしょうか?

- 梶:

- そうですね。以前お話しした通り、樂家では二、三代前に採取され、充分に寝かせた土を使う習わしがあります。

天明の大火以前、了入が赤楽に使っていた化粧土は、とても赤の強い土でした。この土は京都伏見の桃山城の近くにある大亀谷や深草で採取されることが多いようです。

ところが天明の大火で樂家は焼けてしまうので、家屋だけでなく、土や窯道具の大半を失ってしまいました。その影響が作品にも反映されて、大火以降の赤茶碗は、従来の赤とは異なる色になってしまいます。

京都の町はほぼ焼け野原になりましたから、洛中の茶人が所有していた歴代の樂の作品も、了入自身の初期の作品もかなりの数が焼失してしまったことでしょうね。

(第2問)

土風炉って何ですか?

- 梶:

- 了入は天明の大火後に樂家を立て直していきますが、大変だったでしょうね。御所も三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)も数寄者の家々も燃えてしまったのですから。京の町は茶の湯どころではなかったことでしょう。

ちょっと話が脇道にそれるのですが、この時、永楽家の十代当代であった了全は18歳で、記録によればまだ職人として独り立ちできていなかったようです。その永楽了全に手を差し伸べたのが、表千家の八代家元の啐啄斎(そったくさい)と息子の了々斎でした。その計らいで、了全は樂家にお世話になって勉強させてもらうことになります。

- 村田:

- 永楽家はそれまで茶碗を焼いていなかったのですか?

- 燦太:

- 実は、当時はまだ永楽とは名乗っていなくて。西村家として土風炉を専門に焼いていました。

- 梶:

- これが土風炉です。茶席で湯を沸かす時に用いた道具ですね。

土風炉は素焼きした表面を磨き上げたものや、さらにその表面に漆を塗ったものがあり、素朴な道具です。中央に炭を入れ、五徳を置いて、その上に茶釜を乗せるのです。茶道具の中にあって実用的な存在で、装飾を施すことはあまりありません。

ですから、西村家は土風炉師として素焼をする程度の心得はあっても、焼物師のように高温で茶碗やうつわを焼く技術はなかった。そこで、了全は了入に焼物を習うことになります。

その結果、永楽家は茶陶の焼物全般を手掛ける技術を手に入れ、もう何代も前から土風炉は焼かなくなっているのか、最近の世代が作った土風炉を見ることがありません。

- 村田:

- 大きいし、重たいんですね。私は初めて見たのですが、今は茶席で使うくらいなのでしょうか。

ふと思ったのですが、お座敷に土風炉を置いてお客様の目の前でご飯を炊き上げたら喜ばれそうです。「これ、なんですか?」と興味を持っていただけるのではないか、と。

(第3問)

了入は料理うつわも多く手掛けた?

- 梶:

- 大火で京都は焼け野原になりましたが、その後、急速に復興していきます。多くを焼失した反動でいろんな需要が生まれますよね。茶道具を失った人たちが茶碗を欲しがる。料理を盛る陶磁器も必要、と。

焼け野原の後に料理屋、もしかすると、この頃の主流は料理旅館だったかもしれませんが、ともかくたくさんの飲食施設ができたのではないでしょうか。

- 村田:

- 樂家は料理屋からの注文も受けるようになったのでしょうか?

- 梶:

- そうです。了入は茶碗もたくさんつくりましたが、料理のうつわも多く手掛けています。

例えば、滋賀県の草津に400年以上続く『姥ヶ餅(うばがもち)屋』からも注文を受けていたようです。

「姥ヶ餅」というのは、徳川家康の好物だったと伝わるあんころ餅で、江戸時代に東海道沿道の大名物となっていきます。今の伊勢の赤福のような存在だったのでしょうね。安藤広重や葛飾北斎も浮世絵に描くほど繁盛していたようです。

その姥ヶ餅の八代目が、数寄者として了入やさまざまな職人に依頼をして作品をつくらせ、「姥餅」の陶印を押させています。

この人は相当な数寄者だったようで、その後、自分でも開窯して、「姥ヶ餅焼」と謳って、茶屋で使う皿や湯のみならず、種々の茶道具を焼いていたそうです。

- 村田:

- 茶店で使う目的で焼かれたうつわが、店主好みの茶陶の名品をも生み出すわけですね。

- 梶:

- そうです。三千家の依頼から離れた仕事も様々あったことでしょう。樂家を復興させるためにも、了入は積極的に求めに応じたのではないでしょうか。

了入が様々なうつわを手掛けたという裏には、職業上うつわを必要とする人たちからの注文が急増したことがあったのでしょう。その注文に応える経験で得た新たな発想で、茶道具一辺倒の家の作風に自由闊達さが加わり、やがてそれが茶道具の表現にも影響を与え、評価が高まったのではないかと思います。

私は了入は上手な人だなと思っていますが、やはり世間でも樂家中興の祖といわれ、あるいは三代目のんかうの再来と評価されています。

「赤筒茶碗 於石山閑居 七十八翁了入造」。石山(滋賀県の石山寺近く)に閑居している78歳の老人の了入がつくったと箱の身には記されているので、この茶碗が亡くなる少し前の作なのだと解る。

厳寒時に使われる筒形の茶碗。「赤茶碗 銘空焼(そらやけ)ト号(と、称号を与えるの意味) 花押(かおう 署名の代わりに使用される符号) 表千家9世了々斎」と箱の蓋裏に記されている。

- 燦太:

- この茶碗は、了入が亡くなる前年の作品です。

- 梶:

- 了入は69歳(1825年)で京都を離れ、琵琶湖に近い石山に隠棲の居を構えていました。

こちらの茶碗の銘は「空焼」です。夜明け、日の入り時に赤く焼ける空が、暗い夜の闇と同居する様子が、この茶碗の赤と黒が混ざり合う景色のようなので命名されたのでしょう。

樂の茶碗の大半は模様のない赤茶碗か黒茶碗のいずれかで、命名されることで茶碗の個性がハッキリするように思います。ですから多くの場合、いずれかの千家(特に表千家)の家元の箱書きを得て世の中に流通していきます。ここにも樂家が千家の職方である姿を見ることが出来ますね。

(第4問)

「寄せ向」とはどんな趣向?

了入作「集めの皿」。左奥から時計回りに、帆立形向付、柏皿、蛤(はまぐり)形向付、鮑(あわび)形向付、鶴菱皿。箱の蓋には「集ノ皿 楽吉左衛門」と記され、了入の「火前印」が使われていることから、天明の大火以前の作であることが分かる。

- 梶:

- これは了入の「寄せ向(よせむこう)」です。知晴さんならどう使いますか?

- 村田:

- え…、これは1客ずつバラバラの向付をセットにしたものなのですか?

- 梶:

- 箱に「集めの皿」とあるでしょう。本来は同じ種類で5客か10客が一つの箱に詰められているはずなのです。ところが、その大半が破損して、ついには各1客ずつになってしまった。それらを寄せ集めたという状況をわざと作り上げたのが「集めの皿」です。

- 燦太:

- 了入の時代にうつわが多様化し、その流れに沿ってこのような寄せ向なども作られる機会が増えてきたのでしょう。もっと古い時代の樂家の作では、私は見た記憶がありません。

- 村田:

- 使い方に作法というか、ルールがあるのでしょうか。

- 梶:

- 本来は10月の茶事に使い、これを、「名残り(なごり)」の茶事と呼びます。

さて、ここで出て来るのが、先ほどの風炉にもかかわる話です。

夏場の茶会は暑いので、風炉を用いて小ぶりの釜をかけます。そして、冬が近づいてくると風炉を片付けて、「炉開き」を行います。それが11月なのです。そして、初夏に摘んだ茶葉を保存していた茶壷の封を切り、取り出した新茶を茶臼で引いて茶事を催す。このことから11月は“始まりの月”で、茶の正月と呼ばれます。

その直前の10月は、茶壷の底に残った茶葉を使い切るためにも名残の茶会を開催したわけです。また、半端になってしまった向付を「寄せ向」として使い、欠けて金継ぎをした茶碗のような、錆びた風情の道具を積極的に用いるのです。同時に「集めの皿」は「一年を通して様々な季節に様々なうつわを使ってきたよなぁ」と振り返り、懐かしんで使い納めとする意味もあるのです。

- 村田:

- 『菊乃井』でも、割れて数が揃わなくなったうつわがたくさんあります。そういうものを「寄せ向」としてもいいんですよね?

- 梶:

- もちろんです。10月の懐石の趣向としてお出ししてもいいですし、10月でなくとも、皆様がお集まりになる機会に「寄せ向」を使い、各々の異なったうつわを眺めて楽しまれるのも、茶の湯に縛られない面白い趣向だと思います。

名残の月以外に使う時、大切なのは「寄せ向」の意味や時節を知識としてちゃんと持っていることです。知らないでお出ししたら恥をかいてしまいます。名残で使う向付ですが、あえて遊び心で用います、というお話をされた上でお使いになる計らいが必要です。

僕は料理屋さんにはこうしたうつわの歴史や、そこに込められた意味もお客様に伝えてほしいと思います。これからは「料理屋は文化も食べさせるところ」であるべきだと思っています。その上で、今の解釈で遊んでみて欲しいですね。

(第5問)

樂の向付に影響を与えたのは?

- 村田:

- 了入の「寄せ向」を見て思ったのですが、こうした意匠は昔ながらのものなんですか?

- 燦太:

- そうですね。柚味噌皿や三つ葉、蛤形の向付などは樂家代々が、それも早い代から作っていますが、早い世代の樂家にはそれほど多彩な向付の種類は見られないようです。

- 梶:

- そもそも「向付」は、どうやら茶人たちが使ううつわの呼び名のようです。茶懐石でなく、会席のうつわとして発達した伊万里では、向付的なうつわは「鱠皿(なますざら)」と呼ばれていたりします。

「これは向付だな」と言ってもよいうつわが登場するのは、千利休が活躍した時期に重なっているようです。桃山時代に織田信長が美濃地方に窯を開かせて、今井宗久や利休などの数寄者と交流し始めた中で、「向付」が使われ始めたのではないでしょうか。

やがて美濃の窯では、黄瀬戸に続いて志野の焼物が登場し、向付の丸い高台の代わりに3~4ヶ所に小さな脚を付け、轆轤(ろくろ)で成形した円形とは異なった、四方形など成形型を使った様々な形がつくられるようになります。

この流れはうつわに付けられた足はそのままに、さらに多様な成形型を使った織部焼へと受け継がれていきます。ところが、その古田織部が徳川家康の暗殺を計画したという謀反の罪に問われて切腹させられてしまった結果、織部の影響を受けた意匠の全てを抹殺しようとする力が、向付の進歩と多様化の流れ断ち切ろうとします。

この危機を救って、流れを受け継いだのが、明の景徳鎮(けいとくちん)で焼かれた古染付だと言われています。その明の国も滅亡して、途絶えた向付の流れが再び日本に戻ってきて、さらに受け継がれていくのだと思います。

- 村田:

- 古染付の意匠を参考に、樂は向付をつくった、ということでしょうか。

- 梶:

- というより、過去の様々な向付を見て来た数寄者たちが、耐久性が低い欠点はあっても、他に代わりようのない軟らかさの溢れた樂という焼物で、さらに新しい感性のうつわを生み出そうと樂家に要望したのでしょう。

(第6問)

了入が編み出したヘラ使いの特徴は?

- 燦太:

- 了入の特徴といえば、ヘラ使いと言われています。

樂茶碗はろくろを使わない手びねりで、おおよその形を整え、ヘラで削ることによって仕上げていくことは、以前、父がお話ししたと思うのですが、そのヘラ削りを強調し、ちょっと造形的というか彫刻的な表現を取り入れたのが了入と言われています。

そして、そのヘラ使いは、十代・旦入(1795〜1854)へと引き継がれ、より磨かれていきます。

- 梶:

- この黒茶碗は了入の作品の中でもヘラ目を大きく残しています。

随分と赤い色の茶碗にも関わらず、黒茶碗の分類に入れられているのは、口の辺りに黒の釉薬を使っていることで、その分類があるのだと思います。

今回も多くの作品を紹介していますが、一点として黒釉を使った料理うつわはありません。つまり、黒という釉薬は樂家の中では重要な格上の釉薬と扱われていて、ほぼ茶碗にしか用いられていません。そんな特別な釉薬ですから、一部分に使用する場合でも黒茶碗という格を与えたのでしょう。

了入造の黒茶碗で、「銘牛若」と箱の蓋裏に表千家11世の碌々斎(ろくろくさい)が記している。茶碗の胴に施されたヘラ跡と、銅を使った赤い釉薬・黒釉・透明釉を掛け分けたあたりに、伝統的な作風から一歩踏み出そうと試みた挑戦的な意欲が感じられる。

高台の畳付に削りを入れ、見所を設けていて、これも重要な鑑賞ポイント。

- 村田:

- ものすごくモダンな印象を受けます。現代作家の作品みたいな。

- 梶:

- この茶碗は高台の畳付(たたみつき)のところに溝を刻んでいるでしょ?

樂さんにお聞きしたのですが、これは了入あたりから始まった表現だそうです。新しい感性を作品に盛り込む一方で、それだけでは樂の伝統が薄れると感じたのか、古さを演出する目的ではないか、と。整っただけの高台ではなく、ちょっと欠けたような表情を持たせることで、侘びた感じを出したかったのかもしれないとも仰っていました。

侘び感というのは本来、時間を経て出て来るものですが、それをわざとやる。ダメージジーンズみたいなものですね。

(第7問)

江戸時代に始まった御庭焼とは?

- 梶:

- 了入から十代・旦入のお話に行く前に、この時代の茶の湯に大きな影響を及ぼした方のお話をいたしましょう。

昔は三千家や樂家の活動は後援者に支えられていることが普通でした。天明の大火の後、表千家・樂家、さらに永楽家にも影響を与えた後援者の代表格は、紀州徳川家十代目藩主の治寶(はるとみ)公です。

治寶公は芸術への造詣が深くて、茶の湯にも親しんでいました。文政2(1819)年には、和歌山に「西浜御殿」という寝所、つまり普段生活するための館を造営します。そこに「偕楽園(かいらくえん)」という庭を造り、御庭焼(おにわやき)を始めます。

- 村田:

- プライベート窯ということでしょうか?

- 燦太:

- そうです。江戸時代は、大名など権力者たちが敷地内に自分専用の窯を造るのが多く見られます。

- 梶:

- 紀州家が「偕楽園焼」始めるにあたって、表千家九世の了々斎(1775〜1825)に協力を求めます。了々斎は樂家に声を掛け、旦入が紀州へ出向きます。それに続くように多くの職人が紀州へ出向くことになるんですよ。

(第8問)

十代・旦入の作行きとは?

- 村田:

- 旦入のうつわもよく見ることがあります。長生きされたのでしょうか?

- 燦太:

- 旦入は了入の次男なのですが、お兄さんが若くして亡くなったため17歳で家督を継いでいます。59歳で逝去されていますが、活動期間は40年以上ですね。

- 梶:

- この方の茶碗はサイズもやや大きく、おおらかな印象を受けます。大柄な方だったのかもしれませんね。

了入・旦入の残した作品数が多いことから推察すると、この頃、茶の湯の人気が少し盛り返していたようです。紀州徳川家からの仕事依頼もあったでしょうから、樂家の活動に緩やかな追い風が吹いて、了入が天明の大火で背負ったダメージを修復する時代だったかもしれないですね。

- 村田:

- 旦入の時代は江戸後期、文化文政から幕末にかけてですよね。

- 燦太:

- 京都では、永楽の保全、二代目高橋道八(仁阿弥:にんなみ)などが出てきて、京焼の興隆期が築かれていきます。色彩も華やかで、技巧的な意匠も多く見られますので、そんな時代の影響を受けた旦入の作品にも、当時のモダンな香りを表現したようなものが見受けられます。

- 梶:

- 私は樂家に、流行にあまり惑わされない、というイメージを持っています。華美なものにはやや奥手というか…。

でも、金彩を施した茶碗などは了入の頃から見かけるようになりますし、緑色の釉薬を全面に掛けた茶碗も扱ったことがあるほどです。樂家なりに幕末から明治への世情に影響を受けていたことが伺えます。新しい感性のヘラ使いに代表されるように、技巧的な取り組みも見られます。

当代に繋がるような、現代陶のニュアンスが出て来るのは、了入・旦入あたりからかもしれませんが、まだまだ伝統を見失うことなく踏みとどまっていたというところではないでしょうか。

樂の茶碗が茶道の“道具”から芸術“作品”になっていく過渡期を迎えながらも、茶道の“道具”であり続けることを忘れてはいけないと思う葛藤が、了入や旦入の茶碗の中に込められているように私には感じられるのです。そのあたりに、たまらなく面白味を感じるんですね。私の的外れな解釈かもしれませんが。

旦入の料理うつわ。左側の箱表には「蛤皿 五 十代旦入」と本人が記している。この形の向付は「すだれ貝」と呼ばれているが、「なぜ旦入が蛤と記したのかは分かりません」と梶さん。右側は「螺(さざえ)皿五人前 楽吉左衛門」と本人が残している。真ん中に長崎友白と記されているのは別の筆跡で、この向付の所有名だと想像できる。

(第9問)

幕末から維新へ、十一代・慶入の時代とは?

- 燦太:

- 十一代の慶入(1817〜1902)は、歴代の中で最も長生きした方です。85歳まで、なんと作陶生活は75年です。

- 村田:

- でも、幕末から明治へ、というこの時代、京都は戦場になったり、と大変でしたよね。

茶の湯も当然、廃れていったでしょうし…。

- 梶:

- それもそうなのですが、何と言っても幕府が倒されてしまったことが大きい。表千家とそれに従う樂家にとって、徳川家、特に紀州家は両家の大後援者だったじゃないですか。それが朝敵(朝廷の敵)となってしまったわけですからね。

- 燦太:

- その逆風の中、1854年、御所から火が出て、樂家はまたも燃えてしまうのです。

それでも慶入はタフな人だったようで、茶碗やうつわだけでなく、鉢などの置物や煎茶道具も受注して、手広くつくっていったらしいですよ。

- 梶:

- これは慶入が亡くなる2年前の黒茶碗です。この裏に、八十三歳って彫ってあるのですよ。

実は、この茶碗を手に入れた時、私は九代・了入の作品だと思い込んでいました。高台脇に押された樂の印が了入の隠居印に酷似していて、あまりお目にかからない慶入の「御用印」だと見抜けなかったのです。そして了入は78歳で亡くなっているにもかかわらず、「八十三翁造」と高台脇に釘で彫られていることが納得できなかったのです。了入が樂家で最も長生きしたという思い込みが強すぎて、この茶碗が85歳まで生きた慶入の作品であることに気づくまで、ずいぶん時間がかかりました。

この茶碗の畳付にも削りを見ることが出来ます。これも了入の作品と誤解した原因です。今となれば、この高台の削りは、了入・旦入・慶入と受け継がれた表現だったと分かるのですが…。

慶入造の黒樂。伝統が継承された茶碗の様でありながら、微妙に左右非対称な姿がどこか道具的ではなく、作品的な表現を感じさせる。「とても良い姿だと思います」と梶さん。

(第10問)

慶入の目利きが確かなワケは?

- 村田:

- 慶入は旦入の息子さんですか?

- 燦太:

- いえ、生家は、丹波の国、現在の亀岡市にあった造り酒屋です。養子に入って旦入の娘と結婚し、28歳で吉左衛門を継ぎました。

お茶やお花など芸事がもの凄く好きで、なんと表千家十一代家元の碌々斎から免許皆伝を受けたそうです。

- 村田:

- どんな作風なんでしょうか?

- 燦太:

- 基本に忠実な作風というよりは、装飾も積極的に施して、デザイン性の高いうつわもつくっています。ですが、それが行き過ぎず、どこか抑制が利いている。落ち着いたニュアンスがあるというか。

- 梶:

- こちらは、慶入作の大鉢です。上下に鶴が配されていることから「向い鶴」または「対い鶴」、その形から「菱鶴」とも呼ばれています。菱という植物は大変生命力が強いことから昔から子孫繁栄の象徴とされていたんですね。鶴は千年生きると言われ、長寿を表します。慶入以外の世代でもつくられ、向付や小皿にも用いられている意匠なんですよ。

茶碗については、慶入には「あくまで道具をつくる」という心構えが引き継がれていたと思います。その原点を忘れないためにも、歴代の茶碗を随分勉強したようです。道具好きでもあったそうですからね。

ですから、僕ら古美術商の間では、慶入の古い世代の作品に対する鑑定眼はとても確かだと評価されているのですよ。

慶入造の向かい鶴の大鉢。箱の内側の底に「おりべくすり 鶴菱平皿慶入造 戊戌歳睦月 吉左衛門識」と記されているので、昭和33年(1958年)1月に十四代・覚入によって鑑定されたことが分かる。また、箱の蓋裏には表千家13世即中斎によって「慶入作 ヲリへ薬 鶴菱平皿 花押」と書かれている。このことで覚入の鑑定後に、表千家の家元に箱書が依頼されたのだという筋書きを読むことが出来る。

フォローして最新情報をチェック!