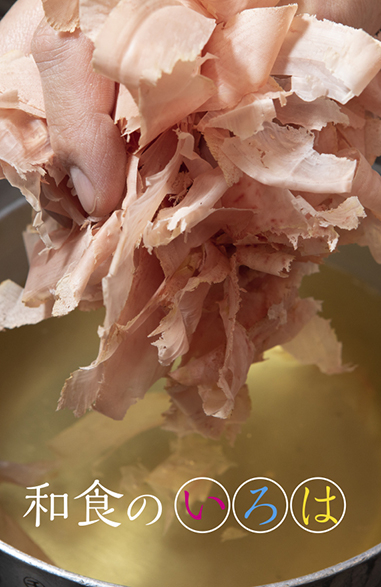

【料理編】和えもの、小鉢vol.2 温製の煮びたしとウニ和え

「すべての料理において食べやすいことは必要条件、その上で彩りの良さや歯応えの良さなどの十分条件が10や20と重なることで奥行きのある、完成度の高い料理ができる」と京都『浜作』の主人・森川裕之さんは語ります。その考えは和えもの、小鉢にも通底し、Vol.1では白和えとゴマ和えを通してお伝えいただきました。今回ご紹介するのは、松茸と菊葉をサッと炊いた温製のお浸しと、素材の味を活かしたウニ和えです。シンプルな調理に宿る森川さんの料理哲学にご注目ください。

森川裕之さん:京都『浜作』三代目主人。1962年、京都・祇園町生まれ。初代・森川 栄が創業した日本初の板前割烹を1991年に継ぎ、一期一会の精神で日々板場に立つ。お客には川端康成や谷崎潤一郎といった文豪、英国のチャールズ皇太子やチャールズ・チャップリンなど、三代にわたって国内外の貴紳に愛されてきた。通常営業のほか、受講生が延べ4万人を超える「浜作料理教室」も主催。「現代の名工(平成29年度 厚生労働省 卓越技能者)」として表彰される。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」などのテレビ出演多数、著書も「愛蔵版 和食の教科書 ぎをん献立帖」(世界文化社)など、多数執筆している。

食べる瞬間に合わせて、おいしさの頂点を引き出す

板前割烹は出来たてのお料理を提供するスタイルで、当たり前ですが完成の瞬間に最高の状態にもっていかねばなりません。その一瞬のために目の前で「割」=庖丁仕事、「烹」=煮炊き仕事を行うわけで、前回ご紹介した白和えやゴマ和えも豆腐を当たり鉢で当たるところ、ゴマを煎るところからはじめて、味わいはもちろん、香りも口当たりもベストなタイミングで召し上がっていただきます。

今回ご紹介するお浸しはまさにその真骨頂です。具材は松茸と菊葉。加熱によって香りが立つ食材ですのでだしで炊き、相性の良いスダチと薄口醤油で味を調えます。しかしこの「熱を加えること」と「酸を加えること」は葉物の葉緑素を変化させ、退色や苦味が増す要因になります。香りが立つタイミングを見極め、火からおろす直前に調味料を加えることが肝心です。

湯気と共に立ち昇る松茸と菊葉の香りはなんとも高貴で、だしには品の良い旨みが広がります。日が落ちると肌寒くなるこれからの季節、ホッと身体に馴染むお料理。秋の代表的なお浸しといえば「水松」で水菜と松茸ですが、今回は旧暦九月九日の重陽の節句、別名・菊の節句に合わせて、水菜を菊葉と菊花に替えて仕立てました。焼き立てのホタテで旨み、甘みも添えた、贅沢なお浸しです。

続きを読むには

無料で30日間お試し※

- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題

- ブックマーク・コメント機能が使える

- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役

- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー

決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。

フォローして最新情報をチェック!