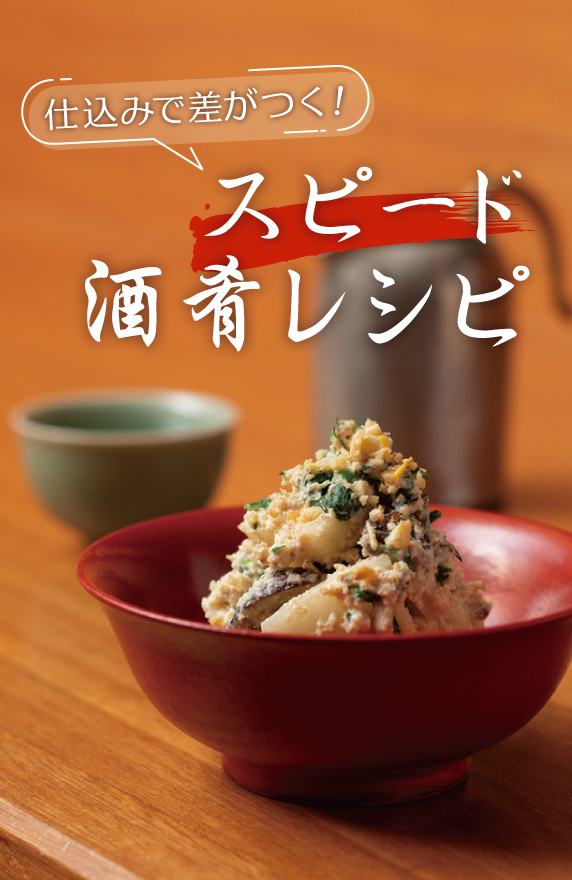

【レシピ付き】皮付き針イカを丸ごと味わう、淡口仕立ての2品

晩秋から初冬の針イカは、「皮付きで食べてこそ旨い」と上野修三さん。柔らかいゲソも捨てがたいからと、皮付きの胴身の中に隠して、割烹らしい2品を仕立てました。霜降りだけでほぼ生の持ち味を生かした一品は、2種の吉野酢にワタも使って。イカ飯風の白扇揚は、大根おろしにイカ墨パウダーをのせ、淡口仕立ての天つゆで。一口で針イカを丸ごと楽しませる創意工夫は、90歳になっても健在です!

上野修三(うえのしゅうぞう):昭和10年、大阪・河内長野に生まれる。ミナミでの修業時代を経て、1965年、『㐂川(きがわ)』を創業。なにわの伝統野菜を発掘するなど、大阪らしい料理を追求し、浪速割烹のカタチをつくる。60歳で開店した『天神坂上野』は伝説の割烹として名を馳せた。2024年11月に「上野修三の仕事 うすくち醤油で仕立てる浪速割烹204品」(クリエテ関西)を上梓するなど、御年90歳ながら、なにわの食文化を綴る随筆家として活躍中。

ゲソを皮付きの胴身に隠し、ワタも墨も工夫して

関西ではコウイカ、関東ではスミイカ。背に甲羅を持つ扁平のイカやけど、9月末から赤ちゃんの新イカが出てきて、冬場には成イカになる。そのちょうど間、晩秋から初冬の針イカが今回の主役でおます。

実はこの2品、新イカで昔よぉ作っていた料理のアレンジ版ですねん。体長8㎝くらいの赤ちゃんイカが、私ゃ大好物でネ。さっと霜降りして、小さな胴身にゲソだけ叩き入れてお薦めしたもんだす。初々しい味わいやから、粒ウニと淡口醤油に卵黄、昆布だしで加減したタレを添えてネ。

針イカは体長15㎝くらいになるけど、身も皮もまだまだ柔らかい。皮付きのまま霜降りし、コリッとした食感を生かしたのが1品目だす。しっかりとした持ち味やから、ウニの力を借りずに、ワタ入りの酢と淡口吉野酢でお薦めしておくれやす。

このサイズなら、ゲソ入りの胴身を揚げても旨いんちゃう?と発想が広がって。蒸した道明寺粉を合わせて、イカ飯風にしたんやけど、どないだす? 墨袋も捨てまへんでぇ。湯煎すると水気が飛んで、イカ墨パウダーになりますねん。味が凝縮して、なかなかオツなもんだっせ。この白扇揚は淡口醤油の天つゆでお薦めしますが、添えた大根おろしにパラパラ-ッと振りかけたら、ちょっとユニークでっしゃろ。

皮からワタ、墨袋まで、食べられるとこは全部使いましたでぇ。胴身とゲソを合わせた仕立てやから、一口で針イカを丸ごと味わえることになる。大阪らしい面白みもあって、始末もええ2品になりましたわ。

ゲソ詰め針烏賊——2色の吉野酢は淡口醤油+柚子果汁と、ワタ入りで

江戸の頃のハナシやろうけど、「大阪に行ったらイカ刺しを食べるべし」という評判が立ったそうだす。このイカは、おそらく大阪湾で揚がるコウイカ。独特の甘みが好まれたんでしょうな。

けどネ、私ゃ、食味の上では針イカに軍配を上げますな。皮付きでさっと湯引きしてみなはれ。コリコリッとした食感は、成イカにはないもんでっせ。柔らかいゲソがまた旨くてネ。吸盤だけは歯に触るから取り除いた方がええけど、これも皮付きのままがよろしいな。

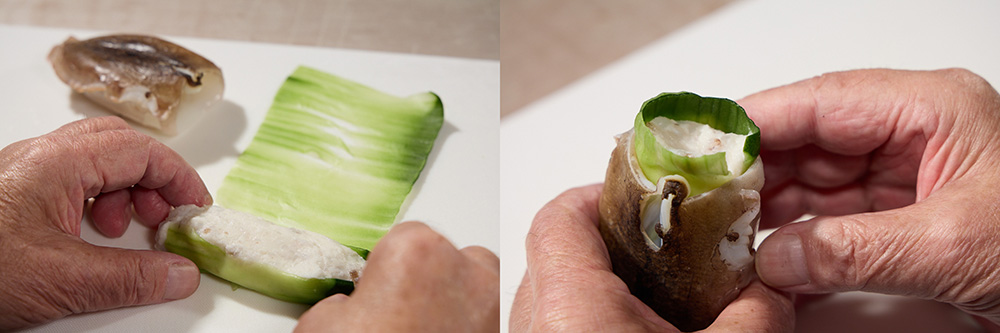

とはいえ、割烹でゲソをそのままお出ししては、恰好がつかへん。それなら胴身の中に隠してしまえ!ってのが、私の考え。叩いて胴身に詰めるのに、量がちょっと足りなかったので、つなぎに山芋とろろも混ぜましてん。桂むきにしたキュウリでくるんでから胴身に入れたら、歯ざわりもよろしいな。

残ったワタは、蒸してから裏漉しし、土佐酢と合わせてワタ酢に。これだけでも充分やけど、針イカそのものの持ち味を生かすなら、もう一種。ここは、淡口醤油の出番やね。みりんと合わせてひと煮立ちさせたところに、柚子果汁を流し入れたら、爽快さも加わってええ塩梅だす。

ゲソ詰め針烏賊のレシピ

【材料(6人前)】

<ゲソ詰め針烏賊>

針イカ……360g(2ハイ)

昆布だし……適量

山芋……100g

キュウリ……適量

昆布・塩・ゴマ油・水溶き吉野葛……各適量

●ワタ酢(作りやすい量)

│針イカのワタ……5g

│土佐酢※……100ml

│水溶き吉野葛……適量

●淡口吉野酢(作りやすい量)

│淡口醤油……50ml

│みりん……15ml

│水溶き吉野葛……適量

│柚子果汁……40ml

浜防風……適量

※土佐酢(作りやすい量)

カツオ昆布だし720ml・米酢1080ml・淡口醤油180ml・砂糖180g・昆布1枚を鍋に合わせ、ひと煮立ちさせる。追いガツオして冷めたら漉す。

【作り方】

<ゲソ詰め針烏賊を作る>

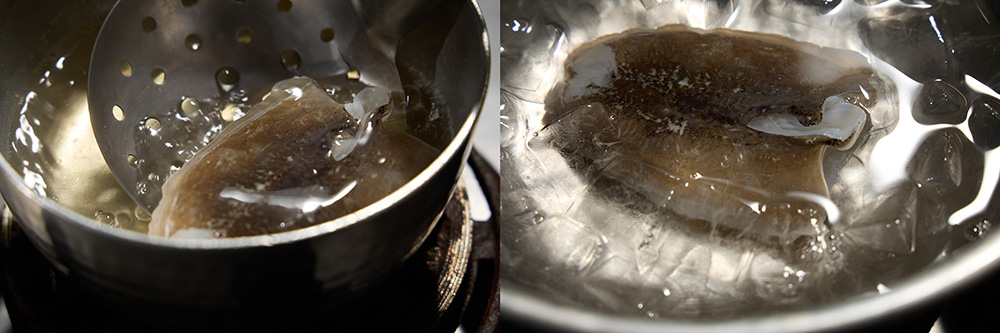

- ①

- 針イカは甲羅を抜き取り、ゲソ付きの内臓を引き出す。ゲソは吸盤を取り、胴身の中を掃除して、どちらも昆布だしで霜降りする。

- ②

- 山芋は7割を蒸して裏漉しし、残りはすりおろして合わせる。

- ③

- ①で霜降りしたゲソを叩き、②と混ぜ合わせる。

- ④

- 針イカの胴身の長さに合わせてキュウリを桂むきし、昆布立て塩に5分ほど浸しておく。

- ⑤

- ④の水気を取り、③の半量弱を巻く。巻き終わりから少し先で切り離す。①の胴身に差し込み、トントンと落とすようにして奥まで入れる。胴身の中に隙間ができないよう、残りの③を詰めて端を閉じる。冷蔵庫で30分以上置いて落ち着かせる。

<2種の吉野酢を作る>

- ⑥

- ワタ酢を作る。①のワタを5分蒸して裏漉しする。土佐酢をひと煮立ちさせ、水溶き吉野葛を溶き入れて火を止め、ワタを混ぜ合わせる。

- ⑦

- 淡口吉野酢を作る。淡口醤油・みりんを合わせてひと煮立ちさせる。水溶き吉野葛を溶き入れ、火を止めてから、柚子果汁を混ぜ合わせる。

<仕上げる>

- ⑧

- ⑤を輪切りし、器の真ん中に盛る。⑥と⑦をそれぞれ流し入れ、浜防風をあしらう。

巻針烏賊白扇揚——道明寺粉を詰めたイカ飯風の揚げ物を、淡口天つゆで

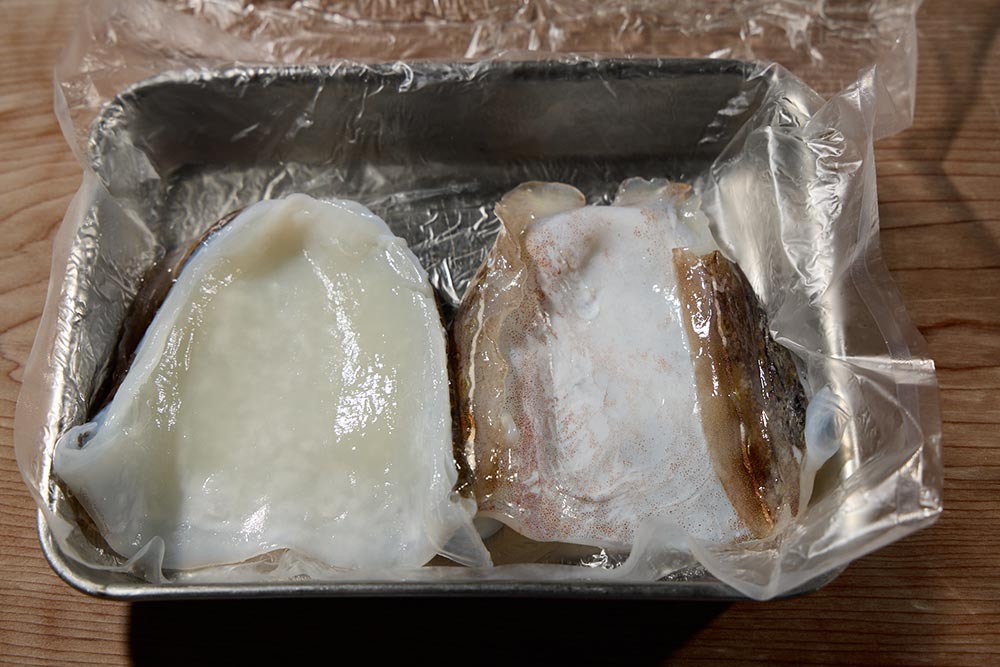

先の「ゲソ詰め針烏賊」をそのまま揚げても面白いな、と思ったんやけどね。山芋とろろを道明寺粉に変えて、イカ飯風にしてみましてん。蒸して戻した道明寺粉で霜降りしたゲソをくるんで、胴身に詰めた白扇揚だす。

え? イカと一緒に炊いてこそイカ飯やって? 鋭いご指摘ですなぁ。実は、胴身やゲソを霜降りした昆布だしで道明寺粉を戻して、針イカの旨みを染み込ませてますねんで。白扇揚にするのに卵白を使うから、卵黄が余りまっしゃろ。これを半煉りにして合わせると、黄色く染まって見栄えもよくなりますな。

胴身は揚げると縮むから、塩〆し、脱水させてから使っておくれやす。打ち粉をしたら、ここでもう一工夫。ちょいと香りが欲しかったので、大阪菊菜を湯がいて叩き、卵黄と合わせたものを塗りましてん。先の黄色いイカ飯風をのせ、くるりと巻いてネ。揚げてもほどけないように、海苔で巻くとよろしいな。

輪切りにすると、この断面。一口の中にいろんな風味がおまっさかい、まとめ役には淡口醤油がうってつけや。だしとみりんで、シンプルに淡口天つゆ。大根おろしを添えてネ。ぱらりと散らしたのは、イカ墨パウダー。コレ、なかなかええアイデアでっしゃろ。

巻針烏賊白扇揚のレシピ

【材料(6人前)】

<巻針烏賊白扇揚>

針イカ……500g(2ハイ分)

塩・昆布だし・海苔……各適量

道明寺粉……100g

卵黄……1.5個分

大阪菊菜……1束

小麦粉・卵白・片栗粉・揚げ油……各適量

●淡口天つゆ

│カツオ昆布だし……140ml

│淡口醤油……20ml

│みりん……10ml

大根おろし……適量

【作り方】

<針烏賊を白扇揚にする>

- ①

- 針イカの胴身を開き、甲羅やゲソ付きの内臓を外す。胴身の内側の薄皮を取り除き、隠し庖丁をする。塩をして脱水シートに1時間ほど挟んでおく。墨袋は取っておくこと。

- ②

- ゲソは吸盤を取り、1本ずつ切り離す。①と共に昆布だしで霜降りする。

- ③

- 道明寺粉を②の昆布だし150mlに浸け、10分蒸して戻す。

- ④

- 卵黄1個分を加熱しながら半熟に煉り(半煉り卵黄)、③と合わせる。

- ⑤

- ④を広げ、②のゲソを上下逆にしてのせてまとめる。

- ⑥

- ②の胴身の水気をふき取り、小麦粉で打ち粉をする。大阪菊菜を塩茹でして叩き、卵黄1/2個分と混ぜたものを塗る。⑤を芯にして巻き、皮目に隠し庖丁を入れて海苔で巻く。

- ⑦

- ⑥に卵白・片栗粉・水を合わせた衣を付け、160~165℃の油で白扇揚にし、半生に火を入れる。

<仕上げる>

- ⑧

- 淡口天つゆを作る。カツオ昆布だし・淡口醤油・みりんをひと煮立ちさせる。

- ⑨

- ①の墨袋から墨だけを出し、水気を飛ばすように2分湯煎する。

- ⑩

- ⑦を輪切りにして器に盛る。大根おろしを添え、⑨をかけ、⑧を添える。

超特選丸大豆うすくち吟旬芳醇(左)

国産原料を100%使用。丸大豆しょうゆと米糀の二段熟成で、まろやかな味わいに。400ml。

特選丸大豆うすくちしょうゆ(右)

国産原料を100%使用。淡く上品な色合いと、おだやかな香りで素材を生かします。500ml。

■問合せ:ヒガシマル醤油㈱ お客様相談室 ☏0791-63-4635(受付時間9:00~17:00、土・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇を除く) www.higashimaru.co.jp

フォローして最新情報をチェック!