和歌山・紀州備長炭

魚や肉などの焼き物に欠かせない炭。中でも、紀州備長炭は品質の高さに定評があり、1974年にはその製炭技術が和歌山県の無形民俗文化財に指定されています。支えるのは、原料となるウバメガシをはじめ、窯の構造・製炭方法、そして職人の腕と経験。今回は、『炭のモリシタ』へお邪魔し、職人・森下弘貴さんにお話をお伺いしました。

※「あまから手帖」2019年6月号より転載

紀州備長炭とは

弘法大師空海は仏教と共に、当時最先端だった炭焼きの技術を中国から持ち帰ったといわれる。その技術は程なく紀伊半島全域へ広まり、なかでも南部川村(現・みなべ町の一部)を中心とする紀南地方で作られるようになった炭は熊野炭と呼ばれ、最上品として重宝された。やがて元禄年間、紀州田辺の炭問屋・備中屋長左衛門が江戸の日本橋へ送った炭が好評となり、紀州の「備長炭」は確固たる地位を築いた。

炭火焼きは紀州備長炭でないと駄目だという料理人が多い。遠赤外線効果、火の持ち、焼き色…それほどまでに違うものなのだろうか。

脂に負けない唯一の炭

「炭の火は肉の脂で消えてしまうことがあるんです」とは、大阪・北新地『活地鶏料理ひないや』の主人・児玉敏彦さん。比内地鶏は脂が多い。当然焼くと脂が落ちるのだが、紀州備長炭なら脂が落ちて火力が下がっても、煽ればまた復活するそうだ。紀州備長炭でないと、店の味は出せないと児玉さんは言う。炭焼き場の話になり、「圧巻だから、一度訪ねてみるといいですよ」。その言葉を懐に入れ、後日、灼熱の窯の前に立つこととなった。

和歌山県みなべ町。南部川沿いを山間へ向かって訪れた『炭のモリシタ』の炭焼き場では、窯出しが始まっていた。窯の前は約1000℃、灼熱である。職人は赤々と輝く炭を取り出しては灰をかけて冷ます。この窯出しの作業は7時間、時には12時間に及ぶ。

炭焼き職人の森下弘貴さんは言う。炭焼きを始めてしばらく経った頃、紀州備長炭と一般的な炭とで、メザシを焼き比べてみると、「じっくり中まで火が通って、外側はパリッとして、そりゃあ全然別モンでした」。キャリアは20年近く。さぞや一家言をお持ちだろうと聞くと、「なにをなにを。どれだけ長くやっていても、炭焼きは感覚ですよ」。一度に約4トンの生木を炭にすることができる巨大な窯にウバメガシの原木を並べ、窯の口を塞いで焚き上げていく。水分を飛ばし、炭化が始まれば、空気の入り具合を微妙に調節しながら仕上がりを待つ。生木を入れて1週間から10日で炭は焼き上がるそうだ。水分がなくなり炭化が始まるタイミング、炭化が進んでいく過程、これらを知る術は煙の色と勢い、そして香り。それだけ?

「いい炭ができるかどうかは、窯に聞いてもらわなきゃわかりません(笑)」。

炭化が始まると窯の口に開く5㎝にも満たない空気穴を少しずつ塞ぎ、空気の量を調整する。調整幅は1㎝未満。この塩梅が出来を左右するというが、「それも感覚です」と森下さん。すべて経験則と勘の世界。セオリーはない。

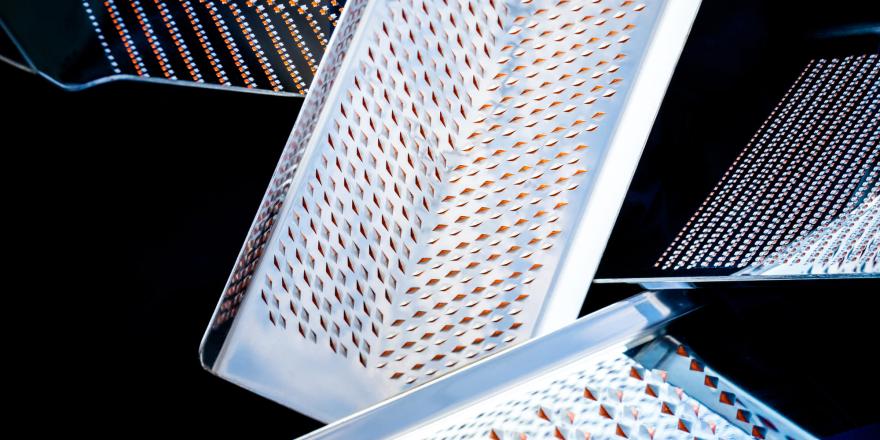

左/『炭のモリシタ』の職人・森下弘貴さん。中/備長炭はいきなり外へ出さず、まず窯の手前に動かし、空気に触れさせた後に出す。空気に触れさせるからこそギュッと締まり、叩くと金属音がする堅さになる。右/窯出しした炭は10分ほど放置した後、灰をかけて冷ましていく。炭は毎回完成度が異なる。「毎回毎回、なんでこんな仕上がりなんや?と反省の繰り返し」と森下さん。思い当たる部分を改善し、「次はうまくいく(だろう)」と思いながらまた炭を焼く。

左/『炭のモリシタ』の職人・森下弘貴さん。中/備長炭はいきなり外へ出さず、まず窯の手前に動かし、空気に触れさせた後に出す。空気に触れさせるからこそギュッと締まり、叩くと金属音がする堅さになる。右/窯出しした炭は10分ほど放置した後、灰をかけて冷ましていく。炭は毎回完成度が異なる。「毎回毎回、なんでこんな仕上がりなんや?と反省の繰り返し」と森下さん。思い当たる部分を改善し、「次はうまくいく(だろう)」と思いながらまた炭を焼く。

わずか12%への執着

紀州備長炭の原料は、紀南地方に多く自生するウバメガシ。近年は購入した木で炭を焼く人も増えているが、森下さんは今も自ら山に入り、木を切る。「この数年でウバメガシは減ってきているので、原木の入手が今は炭焼きで一番大変なこと」。斧を使っていた時代は、大きすぎる木は持ち運びが大変なため、炭にできる大きさのものだけを切るのが主流だった。結果的にそれが株の保存につながり、20年もすると同じ木からまた原木を切り出すことができていたのだが、チェーンソーが普及してからというもの、株ごと切って原木として売られることも増えたという。根だけになったウバメガシは、また原木となるまで30年以上の歳月を必要とする。これが近年の原材料不足の原因だが、不足はしても需要は増えているため、森下さんは年中炭を焼く。

「4トン入れても焼き上がるのはその12%なのでね」。水分を飛ばし、縮み、炭となる時には88%の体積が消えている。そこまで締めるからこそ紀州備長炭は堅く、火持ちがいいのだが、いかんせんコストパフォーマンスが悪いとさえいえるほど量が取れない。だから炭化の過程に神経を集中し、空気量の調節を極めるだけでなく、いかに一度で量を作れるか、にも腐心する。いや、それこそが現代の炭焼き職人に求められる最大の資質なのだ。

「もっとも、我々の技よりも窯の良し悪しが重要ですが」と森下さん。紀州では、先人の窯を引き継いで炭焼きを始めることが多い。これは、水分と火の回り方が炭の質に大きく関わってくるため。炭化の過程で雨が降ると窯が水分で冷え、また火の回り方が悪いと侵入した水分を飛ばせない。長く続いている窯は、水を寄せ付けない優秀な窯だ。そんな窯に巡り会えるか否かも、炭の出来映えを大きく左右する。

左/昔から炭焼き場はウバメガシが採れる山の麓、そして火事のことを考慮して川の近くにあることが多い。窯は雨に当たらないための屋根が付くだけの簡素な造り。右/紀州備長炭をランク別に仕分けする際は、叩いて音を聞く。ここでも経験則が頼り。

左/昔から炭焼き場はウバメガシが採れる山の麓、そして火事のことを考慮して川の近くにあることが多い。窯は雨に当たらないための屋根が付くだけの簡素な造り。右/紀州備長炭をランク別に仕分けする際は、叩いて音を聞く。ここでも経験則が頼り。

料理人の声が質を上げる

ちなみにほとんどの場合、できあがった紀州備長炭は問屋が買い取り、市場に出回る。まるごと買い取ってもらえるため、時には質への執着が弱まってしまうこともあるかもしれない。しかし料理人と直接やりとりすることで、その気持ちは払拭できるという。

「『ひないや』さんのように買っていただいている料理人の方からは、質へのフィードバックをもらっています。炭焼きは毎回同じ作業ではありますが、まだまだ改善できることはある。職人の矜恃として、もっといい炭を追いかけていきたいですね」。炭焼きはどれだけ経験を積んでも、毎回が試行錯誤と反省の繰り返し。ゴールがないからこそ面白い、ハマる世界でもあった。

左/大阪・北新地の活地鶏料理『ひないや』の焼き鳥。火力の強い紀州備長炭は、炭に落ちた脂が熱気で舞い上がりまた肉に付く。それもおいしさの理由だという。右/『ひないや』に置かれている紀州備長炭使用店の板。これを掲げている店だけが、本物の紀州備長炭を使っている証だ。(撮影:下村亮人)

左/大阪・北新地の活地鶏料理『ひないや』の焼き鳥。火力の強い紀州備長炭は、炭に落ちた脂が熱気で舞い上がりまた肉に付く。それもおいしさの理由だという。右/『ひないや』に置かれている紀州備長炭使用店の板。これを掲げている店だけが、本物の紀州備長炭を使っている証だ。(撮影:下村亮人)

【住所】和歌山県日高郡みなべ町晩稲226

【電話番号】090-2113-4567

フォローして最新情報をチェック!